当ブログに「ワンダーボックスで算数の偏差値が上がるって聞きましたが、どうなんですかね?」と尋ねてきた方がいました。

デジタルと紙教材のいいとこ取りみたいな知育教材。ターゲットは4才から小4までですね。

「口コミいいよね」「評判いいよね」くらいに思っていたものの、中学受験を終えたわが家にナマの情報が入ってくるわけもなく。

ハンドレッド先生

ハンドレッド先生結論からいえば、かなり面白かった。

勉強を直接カバーする教材ではありません。手を使う「遊び」教材も多い。でも図形や言葉やアートのセンスを底上げする。図形問題は中学受験のプレに良さそう。

というわけで口コミと実際の体験レビュー、順に記していきます。

WonderBox![]()

![]()

※3/11までにご入会の方は豪華教材セッ

1:マスキングテープで創造性や発想力を引き出す「

2:どこから考えると良いか論理性や発想力などを育む「ぱず~る」

3:パズルや迷路たっぷりの「思考力ワークブック」

ワンダーボックスの口コミ、評判を調べた

まず伝え聞いてきたSNSでの評判と口コミから参りましょうか。個々の教材紹介はその後で。

子どもの食いつきが素晴らしい!【良い口コミ】

ワンダーボックスはいいよ。娘が勝手にやりだす数少ない教材だよ。んで本人はゲームだと思ってるよ。大人もめっちゃ頭使うときある。そして解説する方にさらに頭使って自分も賢くなった気分になるよ\(^o^)/

— りぃ(りちゃ) (@richa_rose_a) March 5, 2021

ポストの主はキャッチコピーの才がありそうですね。のっけから興味深い口コミ。

ワンダーボックスのお試し教材をやってみたけれど、娘の食いつきの良さよ!さすが。

シンクシンクより内容も濃くてレベル高い印象だったなあ。これ取り入れれば色々刺激できそうだけど取り組む時間がな…絶対ないな…— むしこ@小学生ママ|小1娘の毎日のとりくみ (@musiko821) April 3, 2021

時間が取られそうってのはあるか。

随時送られてくるペーパー教材の分量はそれほどでもないですが学習アプリが100種以上とかなり多いのね。

なおこのポストにある「シンクシンク」とはワンダーボックスと同じ会社が開発した図形アプリですね。単体でも利用できますが「ワンダーボックス」にも入っている。

ワンダーボックスで算数の成績上がったという評判の元ネタだと思われます。これについては後述。

もう少し口コミいきます。

タブレット系の小受向け教材は、図形センスの向上であればThinkThink、ワンダーボックスの完成度が非常に高いと思います。

ThinkThinkであれば無料でもある程度できるはず。小受ペーパーをそのままタブレットにした教材は、使い分けが必要と思われます。本番の多くは書きながら解くので、、

— わさび@まなのび (@Wasabi_papa) August 13, 2021

タブレットがない場合はスマホでも大丈夫です。このほか理系脳育てるアプリも豊富でプログラミング系も多いの。

と思いきや芸術センスとか言語力を伸ばしそうな教材も多い。

綺麗な上にブワッと絵が浮かび上がる快感が味わえるワンダーボックスのかさねてクリア

何度か試すうちに「三角を探せばいいのか」と娘は気づいた様子。

その辺りはお得意の分野だね。 pic.twitter.com/D6tmTNswtT— なべこ🍲 (@runrun_pot) December 12, 2022

これもまぁ子ども受けしそう。アートセンスを育みながら図形力を鍛えるという。

なにせ教材自体のデザインが良い。これも評判のよさの一つですね。

【イマイチな口コミ】

続いてイマイチな口コミも見ておきましょう。

ワンダーボックスやめてシンクシンクに戻そうかなぁ。なんか子どものくいつきがイマイチ。まあ親のサポートとは思うんだけど

— ねこたろう部屋 (@nekotaro_room) July 17, 2020

まぁ、これは体験してみないとわからんかも。

ワンダーボックスの体験版が届いて長女とやったんだけど、私の方が楽しんでしまうやつ。

完成写真を見て折り紙するのとか、私はこういうのすごい好きなんだけど、長女はイマイチ興味を示さず。— 葵®︎ 10歳🚺5歳🚺2歳🚺 (@aoi425) April 5, 2021

ワンダーボックスは![]()

![]()

ワンダーボックス解約した。当初の予定通り2カ月お試ししてみた感想。

👇よかった

内容はとても面白く、娘の食いつきも予想以上によし。親子で楽しめた!

👇辞めた理由

トイ教材がすぐに終わってしまうのが私的には残念で、娘はアプリをそれほどやらないことを考えると高い。

お金持ちなら続けてた😎— とらねこ小1の母 (@toranecoyamato) February 10, 2023

ちなみに費用はこんな感じ。

毎月払い:4,200円/月

6カ月一括払い:4,000円/月

12カ月一括払い:3,700円/月

兄弟割なんかもあるけど幼児~低学年の通信教材と思うと確かに割高感はありますね。

低学年の思考力を底上げするワンダーボックス

効果としては、年長~低学年の創造性と思考力の底上げですね。

ワンダーボックス![]()

![]()

![]()

![]()

上記は体験でもらった紙教材ですが「アナログのキット(工作やキューブ)」と「デジタルの学びアプリ」がセットになっている。

見た目は遊びっぽいので子どもにはとっつきやすい。

一方、中身は濃い。アート系の教材があるかと思えば、思考力や戦略性を鍛える教材も充実しています。なにしろ開発者は算数オリンピックの問題作成者だったりする。

下世話な自分はすぐにやられてしまいます。さらに今どきのフレーズっぽいことをいえば、STEAM教育が売り。

なんですか、その投げやりな反応は。STEAMが何の頭文字かも知らないくせに。

S=Science(科学)

T=Technology(技術)

E=Engineering(工学)

A=Art(芸術)

M=Mathematics(数学)

のことですよ。

公立中高一貫校の適性検査にもよさそう?

要は、科目を横断しつつ思考力や想像力を引き出す学習ってこと。

公立中高一貫の適性検査みたいですね。ともあれ、ワンダーボックスは算数やら科学やら芸術やら5分野を絡めながら5年間かけて作られた教材ということ。

そこは残念ですが、これからの子どもたちのために3分でわかる公式動画をどうぞ。

![]()

![]()

ロゴをはじめ全体の色合いはお母さんが好きそうなオシャレ系ですね。

親子ともども納得する、いいとこどりのバランスを狙った感じはある。

なお、カリキュラムは年齢別に分かれていますが年長さんはこんな感じ↓

【口コミ・レビュー】当ブログが体験キットをお試し!

しかしながら、実際体験してみなきゃわからない!

適齢期(?)を過ぎた子の親が体験したっていいでしょ、ということで無料体験キットを取り寄せてみました。

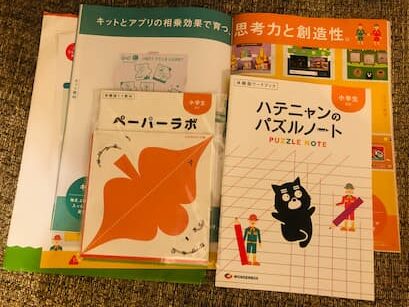

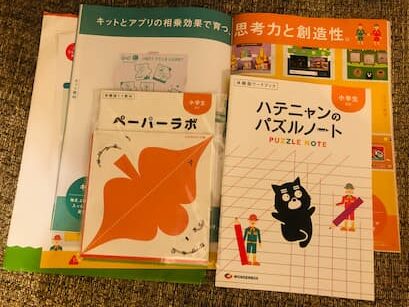

こんな感じで40ページ以上のパンフレットとペーパーキットやパズル教材が届きます。うちは小学生向けを頼んだのですが、年中さんや年長さんはまた違う体験キットが届くのかな。

なお、体験で届くのは2種の教材ですが、本チャンは3種類らしいです。また、教材の入っている箱自体が謎解きになっていたり、工作キットになっている模様。

※24年現在無料キットの内容は変わっていると思われます。

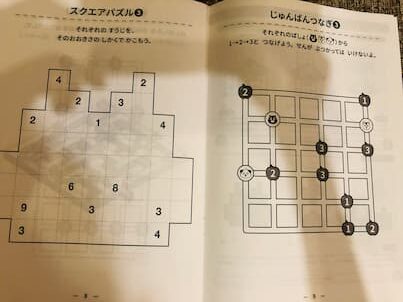

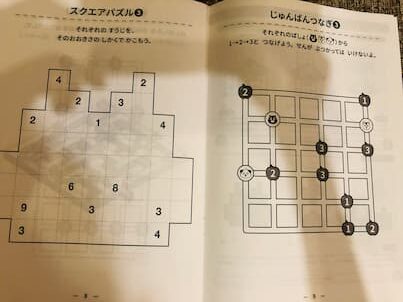

【パズルキットの口コミ】作問づくりに挑戦!

まずパズル教材「ハテニャンのパズルノート」にね。既視感が。

子どもが低学年の頃、好きだった花まる学習会系のにおい。『なぞぺー』とかね。

そうなのです。

ワンダーボックスを運営するワンダーラボは花まる学習会出身の川島氏が設立した企業です。ちなみに、川島氏(栄光学園→東大卒)は同会の高濱正伸氏と共著も多い。

高濱氏は「自分で問題を作ることが算数脳の一番の近道!」みたいなことを言っていた気がするのですが、ワンダーボックスのパズル教材はまさにそのものズバリ。

「ハテニャンのパズルノート」は段階を踏むごとに難易度が上がり、最終的には作問に挑戦するらしい。

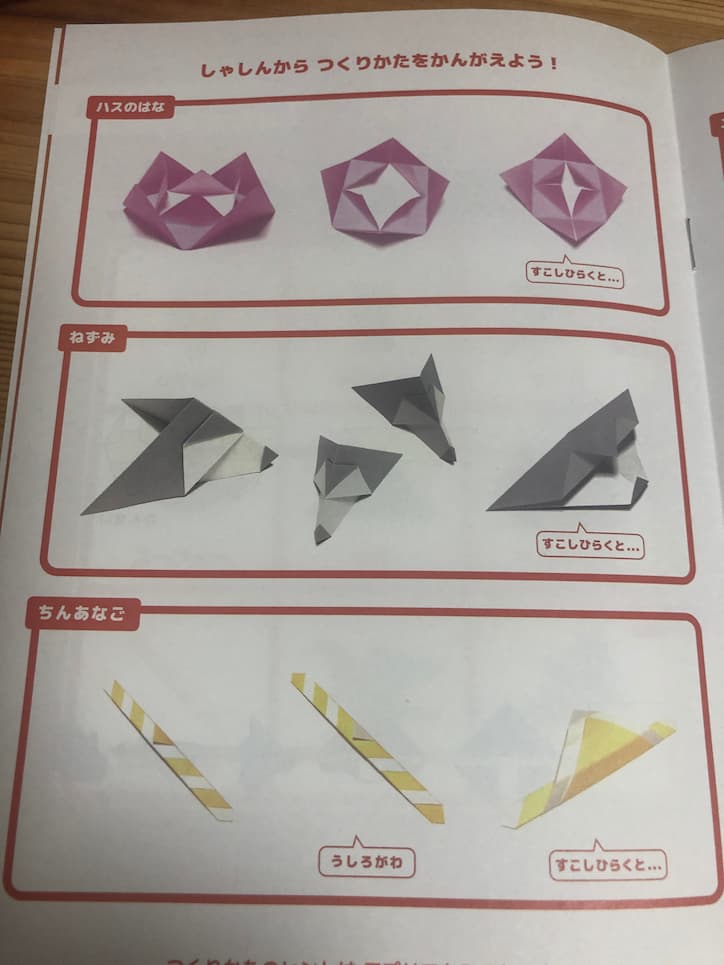

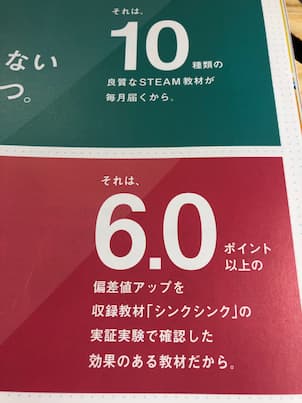

【ペーパーラボの口コミ】折り紙で図形センスUP

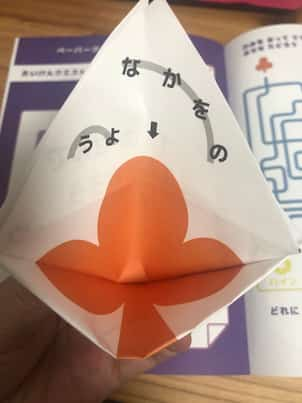

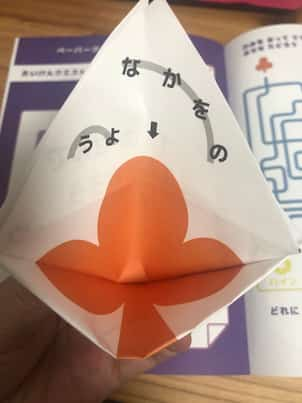

さて、もう一つのキットは「折る、切る、貼る」のペーパーラボ。

これはね。

本当に5年前に開発してほしかった。折り紙にこそ「図形が得意になるヒント」が隠れています。もちろん、子どもにも試そうと思いましたよ。

ただし、当時は対応するような良教材はなく、親も導けず、わが子は図形センスがイマイチになった……。

ともあれ、ワンダーボックスの体験キットには折り紙と連動した迷路パズルがついてきます。

中学生の娘にやらせたところ、あなどりすぎたか、いきなり折り方を間違えて最初からやり直し!

なんとか完成。ごめんね、ネタばれ。

ともあれ、入口は簡単ですが(焦って失敗したけど)、応用になると「完成写真を見て折り方を考えよう!」なんて問題もある。実はこれは親も苦しかった。

子どもが小さい頃ならともかく、私自身、折り紙から離れて久しいわけですよ。今はもう鶴しか折れないし。

なんて言い訳ばっかりですが、逆から考える折り紙の効果効用はよくわかる。すごくわかる。

こうした発想のできる子は中学受験頻出の立体の断面図とか転がる図形なんかお手の物になりそうです。だから、5年前に作ってくれよと言ったのに。

ペーパーキットはアプリと連動し、作った折り紙を画面上で動かすなんていうオモシロ体験もできます。とりあえず、折り紙から離れて久しい親は鶴で試してみた。

カメラで写し、保存し画面に移動。

失敗しました。シャッター押す指が震えてしまったようですね。

なぁに、大したことはありません。再トライでほら大丈夫。

前回の糸のような鶴も残ってしまいました。少々シュールですが、チビッコにはたまらないはず。自分の折った動物が森の中で動くなんてね。

なお、アナログの良さを伝えるためか、キット教材はむしろシンプルで素朴な感じ。

今回の折り紙を遊びつくすというテーマもそうですが、ある号ではモールを使ったり、カラーキューブで立体を作ったり。徹底的に「手を使おう」というコンセプトがしっかりと伺えます。

100種類以上の学習アプリ!中学受験にも使える

さて、ワンダーボックスはアナログ教材のほか、デジタルアプリ教材が配信されます。

アプリの数は100種以上あり、毎月10種類ずつ更新される感じ。体験版では4種のお試しがあります。

制限時間とかやり過ぎ防止のための工夫はありますが、とはいっても抵抗感のある世代ではある。

年長さんや小学生からスマホとかタブレット触らせるなんてね。

自分の親世代が「マンガ=悪」ととらえていたように、「アプリ=悪」ととらえているというか。

しかし、そのとらえ方は「あまりに雑すぎでしょ!」と頭ではわかっている。すごいマンガもくだらないマンガもあるように、アプリにだってすごいものはある。

スマホ年代はこの5~6年で急激に低年齢化が進んでいますしね。「高校生→中学生→小学校高学年→to be continued」みたいな感じ。

そこは上手に共存しつつ、メリットを引き出す方向を考えていくべきがこの時代の親の役目なのかなとも。

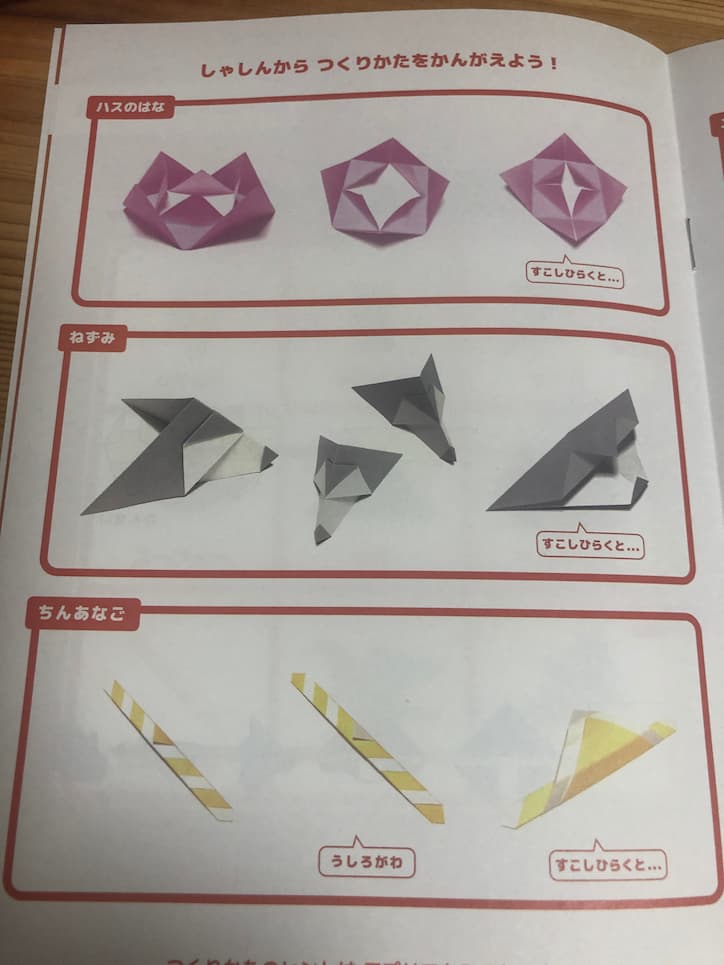

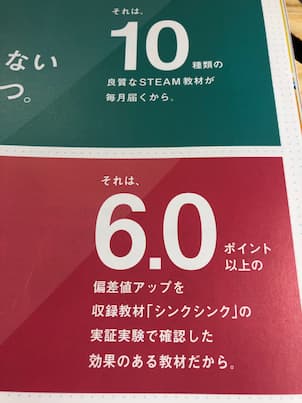

「シンクシンク」で偏差値6上がったって

ただ、やはり、親としては100歩くらい譲る気持ちもあり、果たして、その見返りは何なのよ、という気持ちにもなる。

正直に言いますよ。

ワンダーボックスは学校教育に沿った教材ではないから、すぐに成績に直結するものではない。それはいい。

しかし、アプリまで使うにあたり、「地頭がよくなる」とか「中学受験の下地になる」とか母心に刺さる何かこう……心地の良いフレーズが欲しい。

何とでも、もうどうとでも。

冒頭で触れた「算数の偏差値が上がると聞いた」の元ネタですね。

カンボジアで約1600名の児童と行った実証実験では、ワンダーボックスに収録されている思考センス育成教材「シンクシンク」に3か月間取り組んだグループは、そうでないグループに比べて、学力やIQ、学ぶ意欲が大幅に伸びていることが確認されました。

~~ワンダーボックス教材より引用

この実験によると算数の成績が平均6ポイント、IQスコアは平均8、9ポイント上がったとか。

「シンクシンク」をやらなかったグループの親にはなりたくないですね……。

まぁ、いいじゃないですか。

この「シンクシンク」ですが、実はワンダーボックスの川島氏が開発したものです。

なんと世界150か国、累計100万人のユーザーがいる!Googleの全世界対象のアプリアワード「Google Play Awards」で異例の複数回受賞を果たすなど、子ども向けアプリ教材としては驚異的な実績ですね。

「シンクシンク」は先ごろ、公式本もできました。

簡単にいえば、図形パズルのアプリ版ですが「シンクシンク」はワンダーボックスにも入っています。

積み木を壁にはめ込むパズルとかね。空間認識・平面認識・論理など5分野を鍛える問題てんこ盛り。

プレ中学受験ユーザーならぜひやっておきたい。いや、私は絶対やらせました。

しつこいね。

というのもね、今回ワンダーボックスを調べるうち、自分にとってびっくりした発見がありました。

子どもが小5くらいの時に購入しようかどうか迷いに迷った『究極の立体』、これもワンダーボックスと同じ会社の開発だったのです。

この教材、すごいんです。

立体の切断面が苦手でたまらなかった子に使わせたかった。ものすごく欲しかった。でも、当時は講座を何回受けてナンチャラ~とか非常に購入が面倒くさくあきらめた覚えがある。

と思ったら、今はアプリ単体で買えるようになっているんじゃないですか!

アプリだろうと何だろうとこれは欲しい。今の子どもたちと親後さんが羨ましすぎます。

「究極の立体」はもろ中学受験マターなのでワンダーボックスには入ってはおりません。しかし、その土台になりそうなアプリが多いんです。

※なお、図形を得意にしたい低学年は80頁!のお試しテキストがもらえる玉井式

【そっくりさがしの口コミ】創造力と思考力を伸ばす

さて。

「シンクシンク」以外にはどんなアプリがあるのか?

全部で100種以上、使えるアプリは月に10種、1日5種までってことですが、どれも良質のSTEAM学習をコンセプトにしたものばかりです。

プログラミングの基礎スキルが身につくアプリだったり、風や熱・光などの科学の法則をゲームをやりながら理解できるアプリだったり。

「2コママンガのオチを考える」という、これまた花まる学習会にありそうなアプリもある。

確かに、キャッチされますね。

体験版では4つほどアプリを試せますが、「2つの絵の共通点を見つける『そっくりさがし』」が面白かった。

というか、親の方が難しかった。ボケ防止じゃないですが、凝り固まった大人の頭も柔らかくなりそうです。

具体と抽象が上手い人って大人に限らない。

子ども時代の方が、抽象的に考える脳の柔らかさがあるので、

そういった教材が生まれている。

例えばワンダーボックスにあるそっくり探しとか。

パトカーと犬のそっくりな部分を1分で10個答えるようなことを

子どもは鍛えればすぐにできる。 https://t.co/POAjP3amYq— おやこメモリー【思考力&子育て】 (@Omemory3S) March 19, 2021

そこは開発者側が5年間考え抜いただけはありますね。

体験キットもつきますし、資料取り寄せてまずは子どもの反応を見てみるのでもよいんじゃないでしょうか。

\「教材3点セット」全員プレゼント/

新しい時代の、新しい通信教育【ワンダーボックス】![]()

![]()

※上記に加え、3/11までにご入会の方は豪華教材セッ

1:マスキングテープで創造性や発想力を引き出す「

2:どこから考えると良いか論理性や発想力などを育む「ぱず~る」

3:パズルや迷路たっぷりの「思考力ワークブック」