国語(のみ)最上位クラスだった、わが子が受験時に使った問題集と参考書を発表します。

といっても国語は算数ほど時間をかけられない!

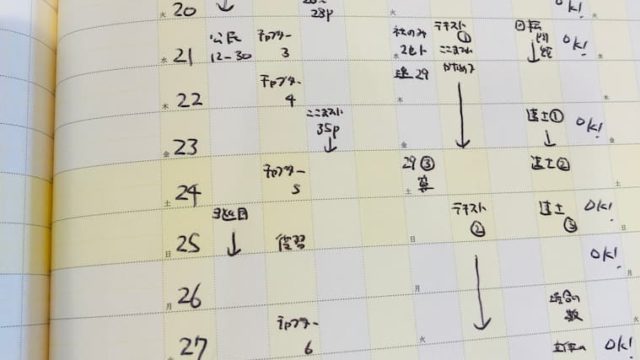

うちでは「国語の読解問題を1題まるまる解く」というやり方は殆どせず「一日1問か2問、記号選択肢だけを解く」勉強法を好んでやりました。

ある時期は集中して選択肢だけやるとか、言い換え問題やらせるとかね。早けりゃ5分で終わりますが、控えめに言ってこの勉強法、どんな子でも国語の成績上がります。これ、ホントに。これ、絶対。

以下に挙げる市販の参考書、問題集も「1、2問をチョイスして口頭で解き易かったもの」「解説が詳しいもの」が中心です。普通に使っても良書であることには変わりありませんが。

なお、前半は国語参考書、要は読解テクニックの本で、後半は主に問題集を紹介。

中学受験国語 文章読解の鉄則 増補改訂版 (YELL books) | 1冊選ぶとしたら迷わずコレ! 市販本10冊分くらいの内容。 過去問シーズンまでみっちり使えます。注意点は国語の苦手の子にはハードルが高いこと。 親子でやるならOK。 本文を見る |

|---|---|

受験国語の読解 テクニック 実戦問題集 (シグマベスト) | 解説がめちゃくちゃ詳しい良問題集。 本書は「ばっかり勉強法」のおともでした。 解答欄も大きくコピーもしやすいサイズ感。本文を見る |

中学受験国語 「気持ち」を読み解く 読解レッスン帖 増補改訂版 (YELL books) | 国語苦手な男子におすすめの参考書ですが 「得意だったのに最近物語文が解けない」 なんて女子にもよし。気持ちにフォーカスした構成がわかりやすい。 本文を見る |

| 書く力が確実につく通信教材。 ブンブン効果か国語は上位クラスからのスタートに。中受志望なら小4くらいまでがおすすめ。 本文を見る |

親の指南書にも最適「渾身の参考書3選+α」

受験国語の永久保存版!『文章読解の鉄則』

解答欄も大きく、解説も詳しい。口頭で問題を出していた自分にはとにかく使いやすく何度も世話になった一冊です。

また、この問題集は「抜き出し問題の手順」「記号選択問題の手順」などの切り口に分けられているのも好みでした。ばっかり勉強法でも書きましたが、国語の勘を養うには似た種類の問題を集中して解くのが近道だと考えています。

入試対策の1冊目に『これだけ!国語』(小5~)

そうでしたね…。さっきのは2冊目くらいにしましょうか。「これだけ!国語」は入試向けですが、易しめです。同シリーズの「算数」や「理科」も好きでした。

本書には読解問題を解く「基本中の基本」がコンパクトにまとまっています。まとめの後に簡単な問題を解き、実践問題に移っていく構成。

書かれていることの多くは塾の授業でも習うことだと思うのですが、子どもというもの、忘れます。ルールのリマインドにも重宝します。

で、こちらは予習シリーズと同じサイズ感。解答欄も当然大きいです。国語にしろ、算数にしろ、解答欄が大きいのは成績を伸びやすくする要素の一つと思いますね。

これだけ!国語〈まとめ〉 (森上スキル研の中学受験シリーズ)![]()

選択肢の攻略に!『高校入試を制する国語「選択問題」の解き方の基本』(小6)

集中的に「選択肢問題ばっかり」解き、成績を上げたわが子。その際に活用したのが本書でした。

普通だったら絶対に目に留まらなかったでしょう。中学受験の枠組みでは「選択問題」に特化した本はないのですね。

で、これはアタリでした。世の中にこれほど詳しい選択肢の解き方はないと思われます。高校入試も中学入試も「国語の解き方」は大きく変わりません。

実践編として「豊島岡」や「渋渋」の中学受験の過去問も掲載されていますしね。

本書も問題集ではなく単行本なのですが「この選択肢ではどうして✖なのか?」を徹底的に解説しています。

『中学入試を制する国語の「読みテク」トレーニング』(小5~)

せっかくですから、早瀬律子シリーズをもう少し。といっても、先の2冊も次の1冊も知らずに買い、後から「同じ著者か!」と気づいたわけですがね。

こちらは読解問題ではなく、短文を読んで要約する訓練ですね。5年後半から、記述トレーニングのために一時期使用。

Amazonでのレビューも高く、「要約力が国語力を鍛える」コンセプトにも大いに賛同いたしました。実は時間が足りなくなり、最後まで終わらなかったのですが志望校の記述問題にはさほど困ることはありませんでした。都立中高一貫志望の生徒には特におすすめです。

文法と語句はこの問題集で十分『完成語句文法』(小5~)

一方、小5後半から小6で愛用していた語句・文法問題集は以下。

地味ですが、よくまとまっていると思います。

志望校で出ない敬語や漢字の部首などは飛ばしましたが、模試でがっつり知識事項を出す日能研らしい作り。

いい意味で、ですよ。結構なボリュームがありますので、語句文法問題集としてはこれ一冊あれば十分ではないでしょうか。

「まんがで学ぶ!国語がニガテな子のための読解力が身につく7つのコツ」(小4~)

でしたら、こんなのはいかがでしょうか?

説明文が苦手な娘のために購入しました。

大切なところだけちょこっとマンガ、という学習本ではなく(実践問題以外は)ほぼ全編マンガの本です。

全編マンガだけどあまり面白くない、という学習マンガではなく(子に言わせれば)なかなか面白かったようですよ。

内容は「具体例を抜け」「対比に気をつけろ」とか塾で習ったことばかりでしょうが、この手の話は何度も何度も言う必要がありますからね。

本文中の実践問題は易しめですから、国語苦手な子にもちょうどよい確認になるかと思います。

物語が苦手ならコレ!『「気持ち」を読む解く読解レッスン帖』(小5~)

国語苦手といえば、物語文がカラキシな子に。「登場人物の気持ちに特化した」参考書です。うちでは使った期間は長くはなかったのですが非常に優れた本です。

だからこそ使用期間が短いわけです。6年に入る頃、「物語文もイマイチ取れなくなってきたぞ」みたいな大困惑の時期がありましてね。稼ぎ頭でしたからね。

で、あわててAmazonで購入したものの、正直なところ、届くまで不安だった。「簡単すぎるのでは?」「ほんとに気持ちのわからない男子向きなんじゃないか」とかね。

ですが、これが当たりでした。

基本を振り返るのも、応用を考えるにも最適。「気持ち」を表す語彙を広めるにも役立ちますし、物語の状況設定から人物の「気持ち」を読み取る技が載っていたりね。非常に具体的で懐の深い本です。

「ほんとに気持ちのわからない男子」から「たまに気持ちのわからなくなる女子」まで助けてくれます。発展編もありますよ。

小4、小5前半向けの問題集は?

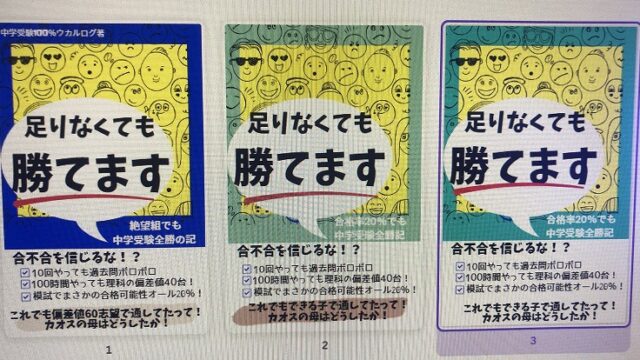

「ブンブンどりむ」は中受前国語の金字塔だった!

正直なところ、小4の時は国語の家庭学習は漢字中心でした。

出口の「論理エンジン」などやりたかったものはあるものの、塾に入る前の小3の頃の方が国語はよほどやっていたような気がします。その辺は低学年ドリルに詳しい。

あとは小4までは何と言ってもブンブンどりむ![]()

通信教材にしては5000円とやや強気な値段ながら親も子も心からやって良かったと思えるシリーズ。作文の月二回添削があるのです。

うちは一学年先取りで入塾直前までやってました。で、入塾直後の国語テストは学年3位!作文あなどれなし。

「出口の漢字」で語彙も、文章の構造も

ただ、漢字と言えば「出口の漢字」はいい問題集でしたね。漢字だけではなく短文の並べ替え問題があったり、文章の構造も覚えられておススメです。

小4、小5の前半くらいまでは自宅で読解問題をがっつり解くよりも、漢字や語彙、短文作成などのトレーニングをした方がよいような気がし、たまに使ったのはこの辺り。先の「読みテクトレーニング」とも少々かぶりますが。

あとはお馴染みの満点ゲットシリーズで語句。うちは「ドラえもん」のものより、「ちびまる子ちゃん」の方が多かったような。よく読んでいました。というか、読ませていました。

いやいや、語句とか漢字ではなく。「うちは読解を解きたいんだ!」という場合は、週に一度、口頭で1、2問程度をやってみる程度でも違うと思います。みんなやってませんから。

先に紹介した『「気持ち」を読む解く読解レッスン帖』あたり、前半はいけるんじゃないでしょうか。『これだけ!国語』もよいでしょう。Amazonでみますとうちは小5の5月にこちらを注文していましたね。

ですね。

ただ、経験からいいますと、問題を解かなくとも問題文(本文)を読むだけでも十分、勉強になると思います。ありきたりですが、読書もね。小6になるとほぼムリですからね。

https://100ukaru.com/reading-japanese/

啓明舎 「小学国語 読解の基礎」

しかし、そうではなくて「本当に国語が苦手過ぎるんです」とか「もっと体系的に勉強したい」という向きには、こちらがよさそうですね。

おっしゃる通りのハンドレッド。

この問題集で「国語が伸びた!」という話を何人かから聞きました。けれど、うちではタイミングが合わなかったのです。わが子とやっていたような、問題をピックアップする勉強法で使うにはもったいない並びなのです。

それだけ体系的によくまとまっています。ご興味のある方は、前から順に取り組んでみてください。

というのも、かなりリサーチしたからです。

「3~5年」とありますが、5年生でも最初からやった方がよいとのこと。3年生にはむしろ難易度が高めらしいですよ。

「お母さんが教える国語」

『お母さんが教える国語』

もう一冊。こちらはちゃんと使用しています。

早いうちから国語入試対策をスタートするなら『お母さんが教える国語』が役立ちます。タイトル通り、母向けの指南書。親向けの指南書は冒頭でも紹介しましたが、低学年から使えるものです。

小1から6年の受験対策実践まで「時期別に何をやればいいのか」ががっつり書かれています(低学年より中学受験期の話の方が多いですけどね)。

実践での「印付け」や「線引き」は個人的にはハードルが高かったですが、それに至るまでの国語学習の方法論は役立ちました。

いずれにせよ、国語を抜本的に上げるには親の力(=どこまで子に付き合えるか)が重要だったりはする。「面倒くさすぎるんですけど」という向きはアウトソーシングするしかない。

【個別教室のトライ】![]()

![]()

なお、この手の個別って電話かかってきたりするのが難ですが、資料ダウンロードだけで科目別勉強法や中受の最新傾向もゲットできたりするので総合的にプラスではあったな。そこはご参考までに。

お子さんの国語の成績が上がりますように。

中学受験国語 文章読解の鉄則 増補改訂版 (YELL books) | 1冊選ぶとしたら迷わずコレ! 市販本10冊分くらいの内容。 過去問シーズンまでみっちり使えます。注意点は国語の苦手の子にはハードルが高いこと。 親子でやるならOK。 本文を見る |

|---|---|

受験国語の読解 テクニック 実戦問題集 (シグマベスト) | 解説がめちゃくちゃ詳しい良問題集。 本書は「ばっかり勉強法」のおともでした。 解答欄も大きくコピーもしやすいサイズ感。本文を見る |

中学受験国語 「気持ち」を読み解く 読解レッスン帖 増補改訂版 (YELL books) | 国語苦手な男子におすすめの参考書ですが 「得意だったのに最近物語文が解けない」 なんて女子にもよし。気持ちにフォーカスした構成がわかりやすい。 本文を見る |

| 書く力が確実につく通信教材。 ブンブン効果か国語は上位クラスからのスタートに。中受志望なら小4くらいまでがおすすめ。 本文を見る |

![]()

![]()