わが家では最終的に私立しか受験しませんでしたが、6年秋ごろまでは都立の併願を考えていました。

具体的な学校名を出すと、小石川中等教育学校ですね。 都立中高一貫向けの対策講座もちょっとだけ受けていた。 当初は小石川か桜修館か迷ってたりね。

ハンドレッド先生

ハンドレッド先生まったくパッとしませんでした。

模試だけではなく過去問もひどく(都立に限らず、私立もでしたが)「このまま併願なら共倒れか!?」みたいな案配でしたので断念したのですが。→私立は無事受かりました。

というわけで、結局、受検しなかったけれど私立と違い「都立中学って歴史出ない」「還元算出ないけどケタ数の膨大な計算出る」みたいな小ネタは集まった。

かつ、進学したママ友や塾友から「都立中高一貫校に受かる子」の状況も見えてきた。

適性検査の合格ラインとかね。 あきらめたうちが言うのも何ですが、入学者に占める私立併願組の多さにギョッとするママがいるとかね。

以下のブログは具体例ラッシュでいきます。特に小石川中等教育学校については元志望者だっただけに詳しく。

自分が見聞きした範囲、しかも数年前の話というエクスキューズがつきますが、「都立中学受検を考えている方」「都立と私立の併願の方」のお役に立てる内容のはず。

公立中高一貫校に合格する子はどんな子だ?

「公立(都立)中高一貫校 合格する子」「公立中高一貫校 向いてる子」みたいなキーワードで検索すると、非常に当たり前の項目が出てきたりして少しショげます。

公立中高一貫校に合格する子の特徴

・好奇心が旺盛

・地頭が良い

・作文力がある

・算数が得意

・精神年齢が高い

・勉強習慣がついている

・自ら考える力がある

・小学校の活動に積極的

・先生に好かれている(通知表が良い)

合格しない子だって都立中高一貫志望者は優秀という事実

勉強習慣がついている? いや、そりゃそうでしょう。

少なくとも自分の知っている公立中高一貫校の合格者は当てはまります。が、これ私立合格者にだって当てはまります。

「小学校の活動に積極的」「通知表が良い」あたりは私立受験なら関係ないっちゃないですが。

ともあれ、問題なのは公立中高一貫校に落ちた子たちも、上記に余裕で当てはまってるってことです。

娘の中受時代、知人で都立を受けた子は20人以上いました。が、合格したのは7人。残念組も、小学校では「先生の信頼も厚いしっかり者」ぞろいであったのでした。

当時の都立中高一貫校の倍率は高く、小石川で6倍、桜修館で7倍の時代でしたからね。

その理由として周囲の受検者に私立の併願者が多いことも背景にありそう。通っていた私立塾の合格結果を紐解くと小石川の倍率は2倍でした(子が受けていたらこうはならなかったかもしらんん……)。

昨今は倍率も低くなり「お試し受検」らしき層はぐっと減ったと聞いています。といっても、都立で平均4倍強と私立受験より倍率が高いのは確か(※私立は人気校でも2~3倍ってとこです)。

都立中学受験だってラストは過酷さしかない

実を言えば、私自身は、子どもが低学年の頃、私立よりも都立中高一貫校に惹かれていました。

金銭面はもちろん、「私立=つめ込み式=思考力が育たない=受験害悪論」みたいなイメージを持っていたことを否めません。

まぁね。

根が単純なのですぐ感化されてしまうわけです。「本に惑わされるとは、オマエの思考力の方こそどうなんだ!」というツッコミはご勘弁を。

ただ、振り返っての個人的感想を言えば、私立だろうと都立だろうと「中学受験は苛烈」であるし、程度の差こそあれど、両者とも最終的に「つめ込み式勉強は必要悪」になる気がしました。

都立受検(受験ではなく受検といいますね)は「教育は大切だと思うけどアンチ中受派」の「いいとこ取り」というほど単純なものではなさそうです。

さて、わが家は何故、都立ではなく私立に軸を据えたのか?

「都立か?私立か?」で迷う中、入った塾が私立に強かった(都立講座も少しはありましたが)からです。

そうなると、入れば入ったで、今度は私立に感化されていくってものです。思考力についてのツッコミはいりませんからね。

ですので、「ぜったい、公立中高一貫校!」という向きは都立専門のenaであったり、栄光ゼミナールや早稲アカの都立コースなどを最初から選んだ方がブレずに済みます。情報量ももちろん違いますしね。

都立中高一貫合格には私立塾の方が有利説

一方で、私立専門塾に通い、あっさり都立に合格してしまう子が少なくない子も事実です。私立と都立の併願に失敗した私には「どうやってやりくりしたのか?」さっぱりわかりませんが。

例えば、サピックスでは4年生の保護者会でこんな質問が出たそうです。

保護者「都立に合格している子も多いようですが、対策コースはあるんですか?」

サピックス「ありません。受かる子は受かるんです」

「ああ、そうですか」としか言いようのない返答ですね。受験において「これ以上の真理はない」という気もしますが。

マンガ「2月の勝者」でも開成(とおぼわしき)志望者が小石川(とおぼわしき)学校を併願するさまが描かれています。

この時、カリスマ講師が言ったことには「彼のレベルならば都立は特に対策しなくても大丈夫です」とな。

実際、小石川中学あたりのトップクラスともなると御三家合格者はかなり多いです。

御三家残念組ももちろん、いる。ですが、御三家に合格したのに都立を選ぶ人は少なくなーい。

文部科学省の平成30年度のデータによると、私立中学でかかる学校教育費の平均は107万1438円、公立中のそれは13万8971円!

桁が違いすぎる!

御三家合格するなら「んな!お金の話なんて」と思うのは大学受験が遠いから。私立大学受験は中学受験の比じゃないくらい掛かりますからね。

enaに通い、合格したある子は同じ塾出身者の少なさに驚いたそうな。クラスメイトは「日能研」とか「サピックス」出身とかばっか!!

と思う方もいるかもしれません。

この方法なら「圧倒的NO1になれるんじゃね?」というのは発想としては間違っていない。むしろ都立併願ならその線しかない。

が、都立しか受けないなら完全オーバーワークです。100万近く余分にかかるかもしらん。子の効率もスコブル悪そうです。

適性検査には歴史出ないし、漢字もないし、算数も使わない分野が多いのでね。

ちなみに、5年まで私立塾、6年から都立塾に転塾した知人が2人いましたが、1人は合格、1人は不合格。これをどう捉えたものかは考察はしづらい。

うむ。

現在お通い中の人には怒られるかもわからんですが、私立専門塾よりも圧倒的にラクでしょう。

4、5年時のテキストを見たことがありますが、学校の教科書の少し応用レベル。私立向けの勉強に慣れた目には非常に易しく映ります。

漢字も歴史も出ない都立中高一貫受検

違いますね。

たとえば、適性検査に歴史は出ないようです。地理や公民でも重箱の隅つつくような細かい暗記事項も必要ありません。

算数であれば、相似も出ませんし、還元算や項がいくつも連なるような複雑な分数の計算も出ません。漢字や文法問題も出ません。

ただし、「漢字やらなくていいんだ!ラッキー!」とは思わないようにね。適性検査の作文で漢字がメタメタだったら減点対象になりますから。

これは、これは失礼。

適性検査とは都立中高一貫校の試験のことです。

「適性検査Ⅰ」「適性検査Ⅱ」「適性検査Ⅲ」と3科目あり、どれがどれだかは忘れましたが「作文」「理系の問題」「社会系の問題(といっても算数の問題も出る)」の3科目となります。

作文はそのままですが、他の2科目も記述が主体で知識問題はほぼ出ません。社会のグラフを読んで分析するとかね、グラフの数字をもとに(社会なのに)割合の計算をするとかね。要するに科目横断型の試験です。

共通する問題もありますが、全てではなく一部は学校独自の問題が出るようですね。

ついでに補足しますと、合格の可否は「当日の適性検査」と「小学校の通知表」とで決まります。その割合については、学校によって異なるようですね。

一般入試は一回のみで、国立と同じ毎年2月3日。受検料(受験料ではありません)は2500円ほどと私立のほぼ10分の1。

そうして、都立の倍率は女子も男子も5倍近くになります。私立は倍率2倍+αくらいのところが多いですから、高いといえばかなり高い。

話は戻りますが、そう思うでしょう。思うでしょう。

サピックスでは都立の勉強をしていなくても「受かる子は受かる」わけですから。

5年までのテキストは確かに教科書に毛が生えたくらい。繰り返しますが、通信教育で十分レベル。

そもそも公立中高一貫校って公立なわけですから、入試問題も「学習指導要領の範囲内」なわけです。小学校の成績優秀者なら、なんとかなりそうな気がしますね。

「私立難関はどうもムリそう」

「だけど、都立難関ならどうにかなるのでは?」

そう考えるお母さんたちも毎年一定数いることでしょう。

けれど。

そうは問屋が卸さないのです。

小石川、「789023÷12654311」みたいな計算にもうダメです

先ほど、適性検査には「社会のグラフが出て分析する」と書きましたが、「りんごの都道府県別・とれ高」とか「農業人口者の割合」あたりを想像している方も多いことでしょう。

しかし、そのような、まどろみ系グラフはあまり出ません。

「外国人の延べ宿泊者数」くらいならまだ良いのですが「魚介類などの国内消費仕向量」とか「地球上の水の量」とか大人でも考えたことのないようなグラフが出てきたりするわけです。

ちなみに、「地球上の水の量」は138598、5万㎦(「理科年表 第87冊」)だそうです。

それをしないのが適性検査なのです。

「子の思考力」を重視する都立中高一貫校の問題には親切心のかけらもありません。

これを言ったら怒られるかもしれませんが「子どもが途中で投げ出したくなるよう」敢えて、わかりづらく問題を作っているのではないかと思うほどです。

で、以下は「地球上の水の量」と「世界の陸地面積」の資料の後に出された問題。

〔問題1〕 解答用紙の水の種類のらんに、すぐに使える水の種類には○印を、すぐには使えない水の種類には×印を付け、その理由を書きなさい。また、すぐに使える水の量を計算すると何km3になりますか。答えは百の位を四捨五入して、千の位までのがい数で求めなさい。また、その水を世界の陸地面積と底面積が等しい直方体の容器に入れると、深さは何mになりますか。答えは小数第三位を四捨五入して、小数第二位 まで求めなさい。 (『小石川中等教育学校』29年度適性検査Ⅱより)

そこに気づいたということは問題文を最後まで読んだということですね。ハンドレッドにしては大したものです。

だって、あなたは読んでないですよね???

解答用紙を見ますと、実際には8問分あります。水の種類が「氷河」や「地下水」「湖水」など6種類あり、それぞれに理由を書けと。結構なボリュームです。

問題文に戻りますが、たいていの人は読んだとしても、途中で目が泳ぐことでしょう。

「すぐに使える水の種類には○印」はまだ小学生らしい感じがしますが、「百の位を四捨五入して、千の位までのがい数」あたりでちょっとイヤな気分になり、続く「世界の陸地面積と底面積が等しい直方体の容器」では何を聞かれているのかわからなくなります。

私に尋ねないでください。実際に受けたわけではないのですから。

ここにある問題の「すぐに使える水の量」は要するに計算ですが、答えは10633000 ㎦になります。千の数までのがい数で1063万3000ですよ。

私立入試では答えが万単位になるような計算は、まず出ないのに。

いくつも項のある還元算や分数の問題が出ないと言っただけです。

都立、特に少し前の小石川では「6ケタ÷8ケタ」とかね、要は「789023÷12654311」みたいな計算が頻出しました。

かつ「四捨五入しろ」とか、求めるのは「小数第二位まで」とか、小学生が苦手とする指定が多いわけです。私も苦手としますがね。

最近は減って来たようですが、過去にはそのような計算が30点分近くあったりね。そもそもグラフの数字を正確に読み取り、自分で式を立てなくてはならないので、さらに難度が増すわけです。

適性検査は300点中100点も取れませんでした

しかしながら、こうした計算は長々時間をかけてトレーニングするようなものではないらしいです。

通っていた塾(※私立専門ながら都立の過去問も見てくれた)に「ケタ数の多い計算ができない。珠算用の問題集でも買って練習した方が良いのか?」と相談したところ、絶句されました。

おそらく、そういうことでしょう。

その時、娘も6年生。長たらしい還元算はスラスラ解けるようになっていたのです。

けれど、それは解けても「789023÷12654311」は見るのもイヤなわけです。そろばんをやっておけばよかったと本気で後悔しましたね。

しかし、都立受検の真髄は計算ではありません。

当たり前です。「記述」ではもっと面倒な問題が登場するわけです。

設定や条件が数ページに渡り、会話調で連ねられ、問題文で別のルールが課されたりね。かつ、前述の通り、改行なしのわかりづらい文面であることも多いわけです。

実はそこが謎なのです。

そうして、その点が本ブログの弱点なわけです。都立の塾に通っていたわけではないでね。

想像するしかないのですが、5年から6年までの授業の間に転換点があるのか?

4、5年は家庭学習フォローでいけそうな都立でも6年は塾に行く以外に方策はないように思える。記述ざんまいの適性検査を普通の親が見られる気がまったくしないのです。

最後にまた触れますが、親の休憩時間ぜんぶ潰してでも問題分析するか、個別か家庭教師に見てもらうか。

冒頭に記したように、わが家は6年10月頃、私立と都立の併願を断念しました。「過去問300点満点中100点も取れなかった」からです。

都立の勉強に時間を割くのが難しい状況を考えると、それ以上に点数が上がる気はしませんでした。

一方で、当の娘はどこ吹く風でしたよ。

「(小石川に)落ちる気がまったくしないんだけど」

「本命に絞ろう」と言った時、返って来たのはコレ↑でしたから。

「チャレンジしなければ失敗することもない」みたいなことを堂々と言わないように。

小石川中等教育学校に受かる子の基準は6割?

適性検査Ⅰ(作文)は高得点争いかも

実は公表されていないのですね。

塾や知人情報から小石川中等教育学校に限っていうと、合格ラインは「6割弱程度」「取れれば」「大丈夫」「なのではないか」と。もちろん、年度によっての前後はありうる。

公表されてないからです!男子と女子でも平均点は違いますしね。

この辺は参考程度に、軽く耳打ちされた程度と思って読んで欲しいのですが、都立の入試問題である「適性検査Ⅱ」や「適性検査Ⅲ」はかなり難度が高い分、それぞれ半分取れれば「御の字」という説もあり。

逆に「適性検査Ⅰ」にあたる作文は7、8割程度が合格ラインとも聞いたことがあります。

都立(公立)中高一貫を志望する子って、そもそも小学校で「作文が得意だった子」が多いですね。

「作文が得意」だったり「書くのを苦に思わない子」が都立を目指すイメージがあります。そのため、高レベルの争いになるのかもしれませんが。

しつこいですが、苦手っこには「ブンブンどりむ」おすすめですよ。未だに大好きな教材なんだな。

小石川も桜修館も実技四科目に手を抜くな!

都立中高一貫の場合、ペーパーテストだけでは合否は決まりません。通知表の査定が加算されます。

「たいへんよい」の数は重要になりますが、「体育と音楽はイマイチだけど、算数や国語はぜんぶ『たいへんよい』だから大丈夫!」とふんぞり返るのは危険です。

というのも。

査定はその科目の平均を取ります。

通知表は算数や国語の方が項目が多くなりますが、算数で5個中5個が「たいへんよい」であろうと、5個中3個が「たいへんよい」であろうと、平均を取ると同じ「たいへんよい」査定になりますね。

何言ってるか、ついてこれていますか?

体育や音楽は項目が3つくらいしかないものですが、3個中1個が「たいへんよい」で2個が「よい」ですと、平均をとって「よい」にされる可能性があります。

ごちゃごちゃわかりづらい説明だな、と思っているあなた。

要は、高校受験の内申書に近い感じで「ものすごく突出してある科目ができる」ことより「突出はないけど全体的に平均より上」の方が、有利になりやすいということ。

算数だろうと音楽だろうと、価値は同じ。

算国理社がすべて「たいへんよい」でも体育や音楽で「もう少し」があるとマズイわけです。

計算方法は学校によって違いますが、桜修館や九段あたりは「もう少し」がついてしまうと他校よりも差がついたような。これは3~4年前の話なので要リサーチですが。

4、5年生は通知表の評価にも気をつけましょうね。

都立中高一貫校受検に受かる子のロードマップは

うむ。

倍率の高さかつ、こう言ってはなんなのですが、その一発勝負さ加減を考えると塾代が惜しい気にもなる。

通塾期間を短くは出来ると思う。

私立受験は「小4から小6の3年間」がスタンダードですが、都立受検は「小5」とか「小6」からでもなんとかなりそう。

都立塾の小5テキストは私立塾よりずっと簡単ですからね。

適性検査の時期だけ塾に行くという手も

ただ、鬼繰り返しになりますが、小6になって適性検査の過去問を親が見られるかどうかって話なんですわ。

作文以外の問題も記述ばっかり。

都立の適性検査は「理系に対する根本的理解」がないと採点が非常に困難になります。

もちろん、赤本に解説はありますが、私立のように「このパターンではこう解く!」ものはない(注:難関私立にもパターン問題はほとんどありませんが)。

親としても「よって立つものがない」というのか、そもそも「よって立つ知識がない」というのか。

おっしゃる通りのハンドレッド。

「間違えた問題」を「正解に導く手はず」、素人親では私立の過去問以上に難しいというわけです。

一方の都立専門塾。たとえば、enaの6年生の授業は過去問演習が中心になる。志望校も志望校でない学校のものも含めかなりの数を解くようです。

「私立専門塾だって、そうじゃんか!」と言いたいあなた。

違うのです。私立の場合、授業でさまざまな学校の過去問をランダムに解きつつも、志望校に関しては「家庭で解く」のが基本です。

家で採点して、家で間違い直しして、それをノートに貼って先生に見せるという流れ。

けれど、都立塾では過去問は授業でほぼ完結する。

これは私立塾の親としては衝撃だったわけです。「学校の絶対数が多くない」「親が採点するには記述が多すぎ、難易度が高すぎる」ゆえなのか。

それも手でしょう。早稲進などで都立中学受験の模試を受けつつ、過去問を家庭教師に見てもらう。

enaでも小6は100万近くかかるらしいので、もしかすると安く済む場合もある。

たとえば学研の家庭教師の公立中高一貫コースで月4回(1回90分)3万ちょいでした。夏休みや冬休みなど短期間などもOK。

また、23年度で計4万人を中受合格させた【個別教室のトライ】

ここの「思考の実況中継をさせる」指導法は公立中高一貫向けでもあると思う。30秒で資料ダウンロードできるので気になった方はどうぞ。

小5までのおススメ家庭学習は?

少なくとも小4は簡単。小5も前半までは別に。

となると思ウ。「勉強習慣をつけたい」という目的でもない限り、早くから都立塾に行く必要もないんじゃないかと。

冒頭に何も言ってないようにみえる「公立中高一貫校に合格する子の特徴」を挙げましたが「作文力」と「算数センス」は鍛えていた方がいいですね。

作文については一「ブンブンどりむ

通信教材としては5000円前後とやや高めですが、月二回の添削があります。

うちは私立塾でしたが、入塾前にブンブンファンで国語だけは塾内3位取ったりしてた。

一方の算数はね、計算はゼッタイ。桁が大きいものを扱うので公立中高一貫者の算盤は特におススメです。

昨今はオンラインそろばん流行り。「子どもの気分が載らず、なんかグダグダだった」みたいになった日はなんと「授業のやり直し!!」ができる教室もある。

よみかきそろばんくらぶ

※オンラインで翌日の体験授業も可能!

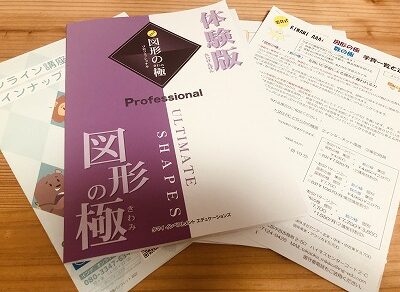

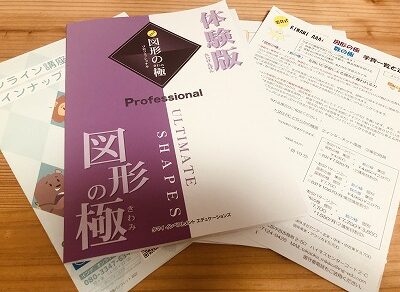

あと図形感覚もあるといい。算盤のごとく進級制の図形の極

算数に関しては四谷大塚コラボの東進オンライン学校 小学部あたりで学校課程を先取りで終わらせておくとなおよろし。

というのも、小石川あたりで強敵となる御三家組は小学校課程なんて4年くらいで終わらせちゃってるから。

2年前に終わらせちゃってる単元と先月終わった単元に差がつくのは歴然です。ここはうちの後悔でもありますが。

私立受験と違い、公立中高一貫は通信教材に結構使えるものが多い。4年から5年半ばくらいまでは特化講座と併用しつつの過程学習でいいと思うぞ。

以下に都立のおススメ問題集も列記しました。

※小石川と桜修館、ちょこっと載ってます↓