中学受験生、主たるは5年生のみなさん、こんにちは。【中学受験の決め手は5年】国理社編です。

ハンドレッド先生

ハンドレッド先生6年2月からは塾のカリキュラムがハードになります。家庭でのフォローは日を追って困難となり、母の精神状態は悪化しがちです。

だからこそ5年のうちに、苦手科目をなんとかする。得意とはいわずとも「収拾不可能」な状態はなんとしても避けるべし、これがシリーズのテーマです。

(※『5年秋』シリーズはほかに「算数苦手を逃げ切れ」、「5年秋こそ子連れ学校訪問を!!」もあります)

5年秋に「できない科目」は1年半やったのに「できなかった科目」です

中学受験に不平等闘争を持ち込むのはやめてください。

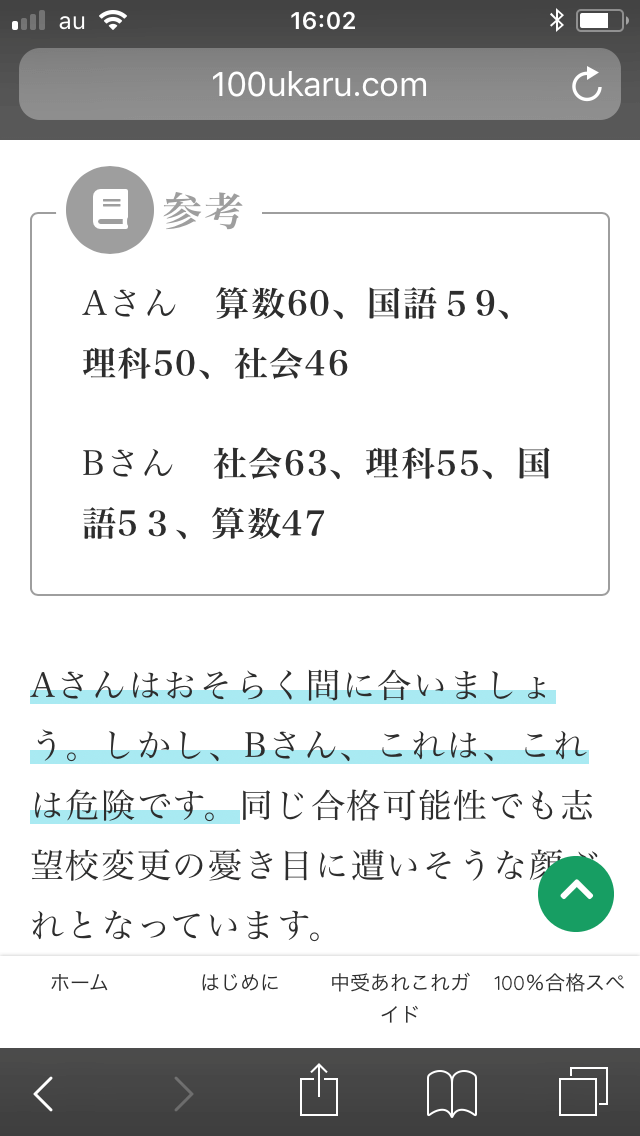

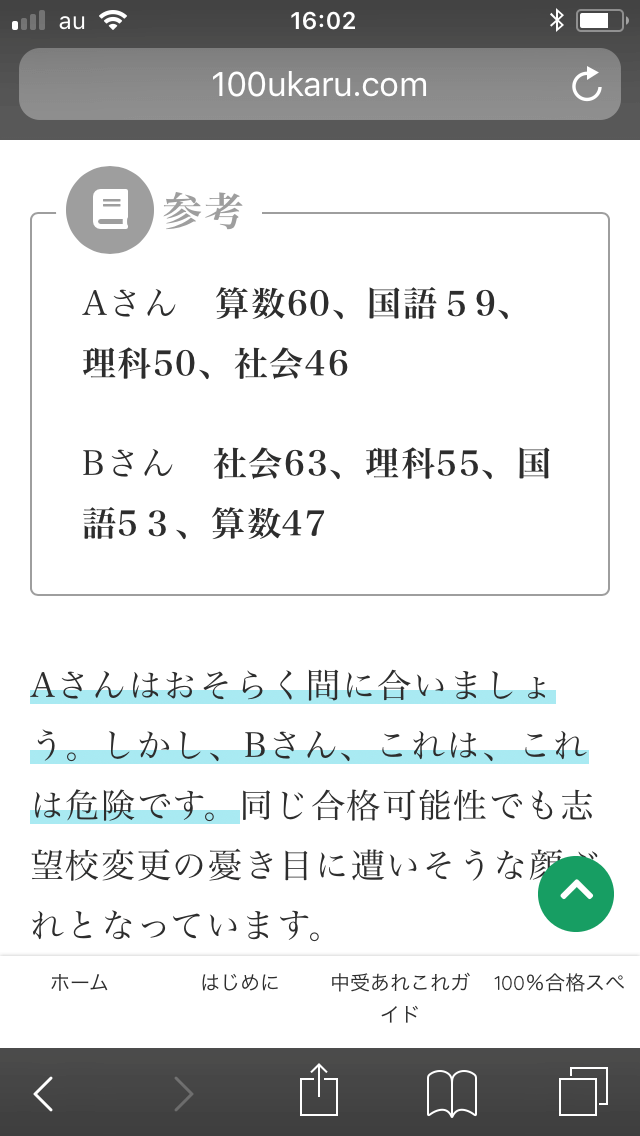

断っておきますが、入試が近づくにつれ4科の価値は均等になっていきますからね。5年秋の時点でのパフォーマンスを考えてのことですよ。

さて、算数は得意なのに他の教科が壊滅的に苦手な子もいることでしょう。受験は算数。しかし、算数偏差値65をマークしながら、国語は毎度40台で、偏差値60前半の志望校に落ちてしまった知人もおりました。

そういう事実の上、5年9月の時点で苦手教科がある場合にお伝えしておきたいことがあります。

「家でやっていないから苦手だった。やればできるようになる」などと安易には考えないように。

その苦手は「塾で一年半も習ったのにまだ苦手」ということです。

家でやっていなくても塾でしっかり、やってきたわけです。そのために親は大金を投じてきたわけです。

習ったのが「4年7月一度きり」というケースは多くありません。

「小テストで確認」したり「演習で復習」したり「季節講習で反復」したり、塾の方もさんざんやってきたはずなのです。

にもかかわらず、苦手。

そこを腹落ちさせることから始めましょうね。

社会の「やってもできない」は暗記の流れを誤解している

記憶喪失かと思えば、細かいことをよく覚えてらっしゃるハンドレッド。

そう、前回登場のAさんは算数が得意で社会が苦手な生徒でした。

しかしですね。

社会とは、算国理と比べ神のような教科なのですよ。

最強のアンカーで中学入試のトリでもありましょう。要は仕上げるのは四科の最後でよろしい。

大きな流れをつかみ、正しく暗記できれば5年で40台だったとしても6年で偏差60も可能なのです。

とはいえど、「勉強してなくて40台」だというのではなく、「勉強しているのに40台」という子もいるかもしれません。

口の利き方に注意なさいね、ハンドレッド。

頭の良しあしではなく、考えられるのは大きな流れを理解していない場合です。

暗記モノと言えどやり方にはコツがありましょう。いきなり一問一答をやらせてはダメですよ。歴史であれば、教科書でも歴史漫画でもよいですから、全体の流れをざっと頭に入れてからにしてください。

「授業で習ったから大丈夫?」そう思いたいところですが、やっているのに偏差値40台ではまず流れは入っておりません。

思い出すのは、わが子の小5。歴史がまったく覚えられませんでした。ある問題集を繰り返しマスターした後、別の問題集の同じテーマへ。

要は「メモリーチェック社会」で江戸時代をやり、その後「コアプラス社会」で江戸時代をやるみたいな感じ。

しかし、覚えたはずの江戸時代、問題変われば30問中正解5問。

ええ、もちろん。ムカムカムカムカしましたよ。

大丈夫ですとも。今回、社会の話は少しにしようと思っていたわけですよ。結論からいえば、こんなひどい小5でも直前期までに底上げはできたのです。

暗記のコツを人から人へと伝えるのは簡単ではありません。イメージとしては漫画読んだり、ズバピタやったり、『日本のすがた』のグラフ見たり、遮二無二繰り返しているうちに心眼が開くような。

ともあれ、5年のうちは細かい項目を覚えるより、空き時間に地図やら歴史漫画で大きな流れをつかむくらいで十分です。流れつかんで6年生に備えるだけで十分です。いずれにしろ、ヒトである以上、暗記の心眼は必ず開きましょう。

国語は問題を解かずに過去問を読む

一方、苦手として克服しづらいのは国語や理科ですね。

国語は「得意、不得意の差」が「努力の差」とは言いにくい教科です。

4年、5年の国語成績上位者は家でがんがん読解問題を解いているのか!?

おそらく少ないはずです。塾の授業を受けていて、ほぼそれだけで生徒たちの差が出てきてしまうのです。

小さいころからの読書量と国語の相関関係は否めませんね。少なくとも活字慣れしている子どもは読むのも速いですし、書くのも早くなる傾向にありましょう。

ただし、本嫌いな子どもに小5の今、無理やり読ませるのが得策かどうかはわかりません。成果が出るのは中学以降になる可能性もあり、それでは間に合わなくなりそうです。

個人的なおすすめは読書ならぬ過去問読みです。

志望校、またはそれに近い偏差値の国語過去問をできるだけ集めてください。

そうして、本文を週に二、三回読むのです。本格的に困っている場合は毎日読みます。問題は解かなくてもよいのです。

解きたくなっても1日1問、親子で口頭で言い合うくらいがちょうどよいでしょう。

なお、黙読ですと、読んだかどうかわかりづらい、というよりも、読み飛ばして終わりますね。ですから、音読を推奨します。あるいは、親が読み聞かせましょう。

なお、この方法は「偏差値30からの中学受験合格記」の鳥居りんこさんもやっていました。国語苦手な長男にダメ元で寝る前音読を実行したところ、国語の成績が上がったそうな。

国語苦手な子の母また父は、騙されたと思ってやってみましょうね。次の春が来る頃には何某かの成果を期待できると思いますよ。

国語はこんな勉強法も↓

やっても、やらなくても、偏差値に変化がなかった理科

最後は理科です。個人的に中学受験でもっとも後悔の残る理科です。一方でどうにかできたとも思えない理科です。

わが子は理科が「とてもとても」苦手でした。

ただの苦手ではなく「とてもとても」苦手であったということに気づいたときにはもう6年。

これこそ中学受験最大の「ああ……」だったことでしょう。

5年時は平均そこそこ、時に50を切ったりと低迷していたわけですが実は成績推移は社会も同じ。両者とも「やっていないから出来なかった」くらいの苦手意識だったのが、その明暗はくっきりと分かれました。

そもそも理科というのは理論です。暗記要素もあるでしょうが、授業で理論を理解したなら解ける問題も少なくはないはず。

なおかつ、小学校の授業とも比較的リンクします。ペーパーテストこそ塾と難度は異なりますが、仕組みは詳しく実験とともに学校で見てきたはずなのです。

わが子の場合、理科の家庭学習を本格的に始めたのが5年12月。本格的、というのは「毎日やる」という意味です。

「毎日やる」を続け、にもかかわらず偏差値40台が長期に渡り、やっと50を超えたのは6年の10月でしたか。

「毎日やる」を続け、しかし、「毎日やらない」のと変わらない偏差値とはいったい全体どういうつもりであったのか?

子どもの苦手科目とは大人の想像を絶するような動き方をするのです。

いえ、厳密には想像を絶するほど動かなかったわけです。

もう一度言いますが、5年生の皆さんにわたしが一番伝えたいのはここです。苦手にも程度があります。

ですからお子さんの苦手をあまり見くびらないように。

念のため「とてもとても苦手」くらいに思っていた方がよいでしょう。

それについてはわたくしに聞かないでください、と言いたいところですが、「夏に理科を100時間勉強する」がもっともまともな勉強法だったと思いますね。

あとは苦手だからといって「メモリーチェック」や「コアプラス」に安易に走らないでください。その点は社会と同じで、単元全体の構造、電流なら電流の仕組みをテキストや動画などで理解してから取り組むように。

もちろん、苦手な子は

テキストを見て、動画を見て「わかった!もう大丈夫!!」

そう言ったのにやっぱりダメであった、という現象をたびたび起こすのでがね。

最後の最後に気が合いましたね。

われわれ親にできることはその切なさを理解して解決策を探すことです。あるいは、いくらかマシにすることです。

個別や家庭教師は「早めに申し込め」はホント

5年後期は個別か家庭教師かって判断も少しずつ増えてくる時期でもある。それについても私見を少し。

まずSS-1![]()

![]()

SS-1

6年春過ぎると次々満席に。気になってる5年は早めに体験した方がいいです。

もちろん、個別塾や家庭教師も「ダメなら別んとこ!」とはなかなかいかないので他との比較はゼッタイに。

うちも資料はいくつか取り寄せました。補足すると個別や家庭教師が出す情報って精度高いです。たまに電話かかってきたりするのがめんどいけどそれでも請求しがいはあった。

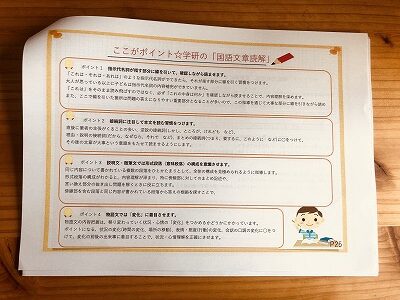

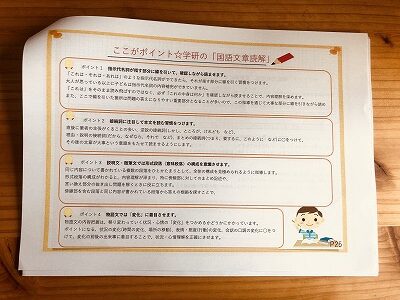

学研の家庭教師は小冊子の「中学受験Q&A」が実にいい感じ。

科目別勉強法もいい。理科の計算は算数の割合と比と同時進行で解け!的なね。公民は図で覚えよもなかなか新鮮でした。

また、「子どもに説明させる」指導法を徹底した【個別教室のトライ】![]()

![]()

エビングハウスの忘却曲線のごとく復習させたり、脳科学を重んじた個別という感じ。資料ダウンロードでこちらも中学受験の勉強法がゲットできたりします。

ともあれど、5年のうちなら不可能はない!逆転合格なんてまったく珍しくないです。

基礎がっつり固めて、穴はできるだけ減らして6年を迎えましょうね。

※当ブログがkindle本になりました。偏差値40台から逆転合格した勉強法です↓